È una palazzina defilata. Vientiane la lascia lì, in una zona che è periferica e centrale allo stesso tempo, abbastanza fuori dal flusso, abbastanza vicina da non potersi ignorare. Ci arrivi solo coi tuoi passi. Pochi minuti dalla strada principale. Non ci sono scorciatoie.

E forse è giusto così: quei passi sono l’unico avvertimento che ti concedi.

Varcata la piccola porta scorrevole chiedi il permesso di entrare. La prima cosa che cogli è il silenzio. Un silenzio scelto, costruito, eppure naturale. Un luogo che non alza la voce, non cerca effetti, non ti prende per la gola. Niente dramma. Niente retorica. Ti mette davanti a un’evidenza semplice, quasi banale e per questo insopportabile: il tempo non cura tutto, se quello che hai lasciato nel terreno continua a esplodere.

Un’eredità che non sa diventare passato

Tra il 1964 e il 1973, durante la guerra in Indocina, in quella che è stata chiamata Secret War, sul Laos è stata scaricata una quantità di ordigni che oggi fatichiamo perfino a figurare. Si tratta di oltre due milioni di tonnellate, secondo stime ancora ricorrenti.

Detto così resta un numero. Due miliardi di chilogrammi.

Un numero troppo grande per entrare nella testa. E così scivola via, e la dimensione reale rischia di diventare astratta, distante, quasi innocua. Poi però ci arrivi al punto: una parte significativa di quegli ordigni non è ancora esplosa.

E quello che non è esploso allora non è rimasto nel passato. È qui, nel presente.

Il Laos viene spesso definito il paese più bombardato al mondo pro capite.

Ma la statistica, da sola, non spiega niente. È solo un’etichetta, non una vita.

La vita vera, invece, è la geografia invisibile che quella statistica contiene: campi che non si arano, sentieri che si evitano, bambini a cui si insegna cosa non toccare. Comunità rurali che convivono con una domanda pratica, quotidiana, che non dovrebbe esistere: questa terra è davvero mia, o appartiene ancora alla guerra?

La “bomba” come oggetto quotidiano

Dentro al COPE Visitor Centre di Vientiane ti accorgi che, a differenza di tanti altri luoghi della memoria, qui l’oggetto è prova. È traccia. È conseguenza. Non si tratta di un museo nel senso classico. Non espone, ma mostra, e dimostra. E lo fa senza bisogno di alzare il tono.

Nel silenzio di ordigni in attesa nel terreno e nel fragore di quelli già esplosi. Gambe, mani, corpi. Vite.

È il punto di contatto tra due mondi: quello della memoria e quello della vita quotidiana. La sua missione è concreta e consiste nel sostenere l’accesso ai servizi di riabilitazione fisica in Laos per persone con disabilità motorie. Tutto il resto – il contesto, la storia, i perché – ti arriva addosso come un rumore sordo, senza bisogno di immagini scioccanti. E mentre vaghi dentro quell’unica stanza, la sola frase che torna nella mente è sempre la stessa: la guerra non finisce quando finiscono le bombe.

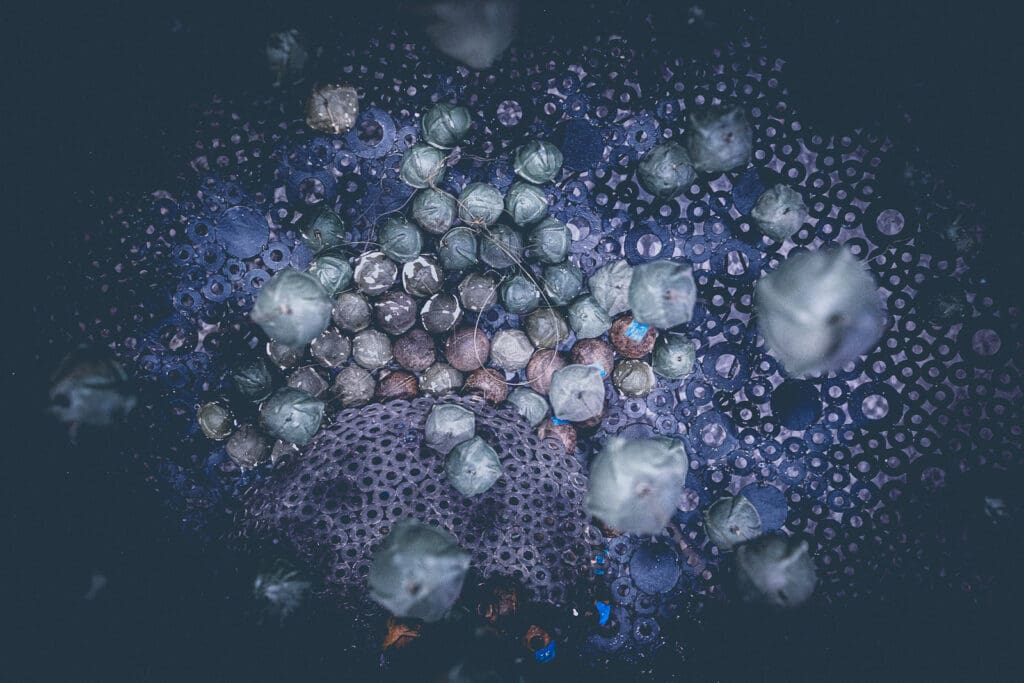

Protesi artigianali a formare una realtà che pesa, ma che prova comunque a stare in piedi. Bombe a grappolo, sospese, moltiplicate, quasi a formare un cielo artificiale. Non è la spettacolarizzazione dell’orrore. È un’idea più difficile da digerire. È la normalizzazione. Ordigni progettati per aprirsi e disperdersi. Un gesto tecnico, seriale, anonimo. Una geometria che, quando rimane sotto terra, diventa destino. E allora comprendi che il termine post-bellico qui ha una valenza diversa. Non è un dopo, ma un durante, che dura ormai da decenni.

I numeri che non chiudono mai una storia

Gli incidenti da residuati bellici continuano ancora oggi. Anche quando sembrano “pochi” su una scala globale, sono comunque troppi per un paese che ha già pagato il prezzo più alto di una guerra assurda, per ragioni, dinamiche, proporzioni. Il punto, però, non è aggiornare un bollettino, ma comprendere e capire la qualità di queste ferite. Perché non si tratta solo di morte o sopravvivenza, ma di mobilità, lavoro, scuola, indipendenza. Si tratta di futuro. E di libertà.

Ed è qui che COPE diventa essenziale perché non si limita, come spesso accade, a commemorare ma tiene insieme il pezzo mancante della parola Ricostruzione, in una guerra straniera conclusasi più di cinquant’anni fa.

Riparare il futuro, un corpo alla volta

COPE lavora sul lato che spesso resta fuori dalle narrazioni: la vita dopo. Protesi, ortesi, riabilitazione, assistenza. Una rete che permette a chi ha perso una parte di sé di riprendersi la possibilità di muoversi nel mondo, fisicamente e socialmente.

In un paese che fa dell’orgoglio nazionale un museo a cielo aperto, qui il messaggio si sposta dalla tragedia alla responsabilità, e dalla responsabilità alla scelta. Perché l’esistenza di un luogo come questo dimostra due cose opposte allo stesso tempo: che l’eredità della guerra è ancora attiva, e che c’è chi, ogni giorno, la disinnesca in modo silenzioso, non solo nel terreno, ma nelle vite.

Anche nel 2026.

Anche più di 50 anni dopo.

La domanda che rimane aperta

È impossibile uscire da questa storia senza chiedersi: ma chi dovrebbe essere in prima fila?

Oggi gli USA, in qualità di primi responsabili, risultano anche essere tra i principali donatori internazionali per il settore UXO in Laos con contributi di centinaia di milioni di dollari in diversi decenni, e programmi dedicati a bonifica, educazione al rischio e assistenza alle vittime. Questo dato esiste, è reale, ed è giusto riconoscerlo.

Ma la domanda che rimane aperta, seppur di carattere morale, non viene annullata dal semplice dato economico. Si trasforma, invece, in una domanda di proporzione: è abbastanza rispetto alla dimensione del problema? È abbastanza rispetto al tempo? E soprattutto: è abbastanza rispetto a ciò che questa contaminazione continua a impedire – sviluppo, sicurezza, libertà di vivere la propria terra?

A cinquant’anni di distanza, con tutta la tecnologia a disposizione, il Laos resta uno dei paesi più contaminati da residui di munizioni a grappolo.

E questa, da sola, è una frase che non dovrebbe esistere.

Una conclusione senza retorica

Questo luogo, una piccola sala dietro una piccola porta scorrevole, non ti chiede di piangere. Ti chiede una cosa molto più difficile: restare presente.

Ti fa capire che la guerra non è un evento che finisce con una firma o con una data sui libri di scuola e nei giornali. La guerra persiste, a volte silenziosa, con un piccolo oggetto nel terreno, un gesto sbagliato, un campo lasciato incolto, una gamba che manca, una protesi che rimette in moto un’esistenza. Anche se c’è chi ha scelto di occuparsene. Chi ripara. Chi riabilita. Chi ricuce, non la storia, ma la possibilità di vivere, non possiamo distogliere lo sguardo.

La guerra non è finita quando finiscono le bombe.

Finisce quando il terreno smette di essere un nemico.

E quando la memoria smette di essere un’esposizione e torna a essere una responsabilità.

Riapri quella piccola porta scorrevole e ti allontani da quel luogo silenzioso così come l’hai trovato. Una sigaretta, e la tentazione di archiviare tutto come un capitolo che riguarda il Laos, una delle tante appendici della guerra americana – come la chiamano da queste parti, in Indocina.

Poi però tornano i numeri. E il dettaglio cambia la prospettiva: il Laos non è un’eccezione.

Nel 2026 il terreno contaminato esiste ancora in circa sessanta tra paesi e territori. In guerre tutt’ora attive.

Cambiano le lingue, ma non cambia il problema.

E la domanda rimane.